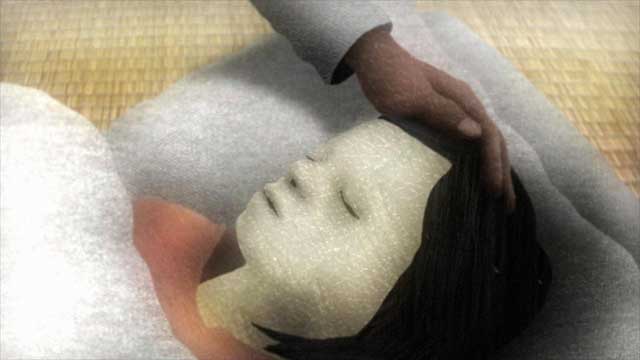

主人公はおそらく小学生の男の子で、ミミズを木の棒で突っついて遊んだあと、母親に連れられ、親しかったであろう女の子の死体を見に、その子の家を訪れる。突っつくたびに反応を返してきたミミズとは違って、ゆきちゃんという名の女の子の死体は、触っても何も反応がない。死体の傍らに座る母親は、おおげさな身振りで、何かを話している。この死に対して、何らかの理由を見つけようとしているのだろうか。確かに、こんなにかわいくてきれいで小さな子が死ぬなんて、よっぽどの理由があるに違いない。こんなにきれいな女の子がもう動かないなんて間違っている。正当化すべき理由を探さなければならない。あんなに醜いミミズは、のたうち回りながらも生きているのだから。

でもおそらく理由は見つからない。「ゆきちゃんはどうして死んだの?」という問いに対して、病気だとか事故だとかそういったことは答えられるかもしれない。だが、その質問者が知りたいのは、そういうことではないだろう。「誰もが死ぬものなのだ」というのも理由にはならない。問われているのは、「なぜこの子が死んだの?」ということだ。決して答えることのできないような、そんなことを問う者に対しては、キリクの村の老人のように、「そういうものなのだ!」と怒鳴りつけるしかない。

大山慶『ゆきちゃん』

大山慶『ゆきちゃん』

大山慶の作品において、このような形で死が語られたことはなかった。『ゆきどけ』(2004)での犬の死体、引きずり出されたその臓物は、食卓に出される肉のなかで再び蘇ってくる。『診察室』(2005)では、首のない得体の知れない人間が、なぜかぐるぐると回り、血を吹き出していた。死は死なない。いくら死んでも、死は蘇ってくる。彼の作品を支配するのは、グロテスクなまでの生の感覚、その力強さであり、死ごときがその力を止めることはできないはずだった。死にさえも生は宿っている。

大山慶『ゆきどけ』 |

大山慶『診察室』 |

だが、ゆきちゃんは確実に死んでいる。そこからは生が吹き出してこない。触ったとしても血や肉が吹き出してくるわけでもなく、ただただ冷たさを返してくるだけだ。『ゆきちゃん』が初めて導入するのは、死のコントラストによって生を実感させるという極めて素直なやり方である。ミミズや痒みへの触覚的な接近が、それを実感させる。

『ゆきちゃん』は、大山慶のこれまでの作品とは少し毛色が違うように思える。怪物といえるのはミミズだけで、人物描写はきわめてリアリスティックだ。不思議と開放感があり、空気も澄んでいる。大山作品はこれまで、思春期を描いてきた。思春期には、社会の約束事と無垢の間に引き裂かれて世界が歪んで見えてしまう。人間はグロテスクにみえてしまい、あたりを見回せば怪物たちだらけであり、彼らは目を背けたくなるほどの生の過剰さを放出する。それと比較すると、『ゆきちゃん』が描くのは、どうも、思春期よりも少し前の領域に属する主人公が眺める世界のようだ。この世界はもう少しニュートラルで、際限のない広がりをもっているように思える。

ついさっきまでミミズの生のしぶとさを実感していた少年の目に、世界はぐらぐらと揺れている。世界も細部に至るまで常に細かく動き回っている。だが、死は死のままで純粋で、動かない。なぜか、美しくさえ思えてしまう。ゆきちゃんは動かない。触っても何も反応がない。少年が死体を見たのはおそらく初めてだ。それは少年にとっての初めての実感だ。この作品は、大山慶自身にとっても、初めての死の実感を移植したものだという。小学生の主人公と二十代後半の大山慶の実感が重なっていく。

大山慶は、アニメーションが一般的に省略や戯画化を行うことに異論を呈し、逆に過剰さを追求する。普通なら不動であるべき背景部分も、何枚も動画が重ねられ、動きつづける。人によっては生理的な嫌悪感を催すような細密な描写が全面を支配する。それは、話を絞ることによって魔女への対抗の方法を見いだしたキリクの所作とは逆の試みであり、画面は不要なノイズで占められる。過剰の方向へとどんどん進んでいくのである。

だが過剰さは何のために必要なのか。それはおそらく、大人となってしまったわれわれが、いかにして子供の実感を得て生の過剰さを再確認するかという問いへの一つの答えとなるからである。大山作品においては情報が溢れてノイズ化し、キリクのようには話を絞れない。ただ、目の前のものに反応するしかない。生を生として、死を死として、ただ受け入れるしかない。「なぜ?」や「どうして?」などは問われない。ただ黙ってミミズをつつき、死体に触り、手を掻くだけだ。ミミズはうねうねしている。死体は冷たい。手はかゆい。この作品も含むオムニバス映画『Tokyo Loop』(2006)で音楽を担当した山本精一は、大山の戦略を見透かすように、単線的なメロディーを排除し、ノイズをつけている。

われわれは、世界を構成するありとあらゆるものがその瞬間ごとに放つノイズを拾っている。だが、成長するにつれ、その取捨選択の方法を自然と身につけていく。話を絞り、善き生活に邪魔な霧を振り払うキリクのやり方は、まさに大人のものなのである。いつでも存在するものに、いつまでも構ってはいられない。

それに対して、大山は、そのノイズこそをすべて拾い上げようとする。それによって、すべての価値判断が行われる以前の領域が開かれていく。そこでは実際、死はそれほど重いものでもない。その幼い主人公にとって、何の反応も返してこないその死の重大さは、蚊にさされた跡が痒いという感触に容易に負けてしまう。この世界には善も悪もない。ただ死と生がようやく浮かんできただけで、生の方が上回る。やはりこの作品も、生を実感させることにそのすべてを向けている。幼い死を前にしてこう言ってしまうのは憚られるのだが、なぜか、死体を目の前にしてそれに触れることを通じて、言葉にはならない過剰に滾る力を感じてしまう。まるで子供が初めて触れたもののように、生が初めて血肉を伴って感じられる。初めての死の実感は、生の実感を強くする。生と死についてどのように考えるか、それは道徳とか倫理の話であり、ここでは関係ない。

大山慶『ゆきちゃん』

大山慶『ゆきちゃん』

主人公はミミズを太陽に透かしてみる。すると、視聴覚にわたるそのノイズの中から、実際に使用されているわけでもないのに、「手のひらを太陽に透かしてみれば/真っ赤に流れる僕の血潮」という歌詞とメロディーが浮かび上がってはこないだろうか。生や死には、『手のひらを太陽に』が歌うような、「生きているから悲しいんだ」「生きているから歌うんだ」という、理由にならない理由が、いや、理由になりすぎている理由がある。生は生であって、そこから無限の可能性が生起する。

死体に触れることは生に触れることでもある。生は死と互い違いになりながら、無限に明滅しつづける。「生きていることがすべての根本にある」、そんなことは当たり前じゃないかという人もいるかもしれない。しかし少なくとも僕はそのことをしばしば忘れてしまう。たまに思い出させたとしても、頭でしか了解できないことは多い。それでも時にそれを実感し、取り戻すことができるのは、『ゆきちゃん』のような作品を見るときなのである。「生きていることはなんで生きているの?」――ミミズは生きている。痒みを感じる自分は生きている。そこに理由など何もない。あの子供のように、ただ黙って、実感しさえすればいい。そうすれば、生は生であるままに、さまざまな顔を見せるだろう。

一般的に言われているように、アニメーションは子供向けのものなのではない。訂正しよう。現実とは異なる論理・リズムで作られざるを得ないアニメーションとは、子供の目で、子供の実感によって作られるものなのである。そういった世界は、世の中の約束事を当たり前として理解しない目が目撃する異世界なのであり、そこからわれわれがかつてやってきたように思われる世界だ。アニメーターたちは、歩くという単純な行為でさえ、観察し、仕組みを把握し、構築していかなければならない。アニメーションに自明のものなどない。ただ単に動いているということさえ、それを自明と感じてしまうのは、見る側の怠慢でしかない。なぜなら、アニメーションは実際には動いていない。動いている気がするだけだからだ。でも、その「気のせい」は、わかってはいても逃れられない。動いていないようには見ることができない。ならば、その動きを実感し、「動いている!」と驚けばいいだろう。

もしくはエイゼンシュテインのアニメーション論から一説を引用すべきだろうか。エイゼンシュテインはディズニーの作品を見て、このように言葉を漏らした。「蝶々はこんなふうに飛ぶのか、花々はこんなふうに咲くのか、小川は岸に沿って、こんなふうに流れていくのか!」

すべてのものに好奇の目を向け、あらゆるものに触れ、それによって感じ取り、すべてのものが未決定のままで、実感に基づいてこれからすべてが生み出されていくような、そのような世界。アニメーションは子供の世界なのである。キリクのように大人の論理をその背後に隠すのではなく、子供に戻ってしまうこと。言葉や論理はいつでもあとからやってくる。まずは実感して、それから考えよう。子供であることを許し、当たり前のことに驚くことを許す『ゆきちゃん』という作品は、正統なアニメーションだ。

(2007年5月5日)

大山慶![]() Kei Oyama 公式サイト

Kei Oyama 公式サイト

2000 『nami』(島田剛、佐藤いづみ、小島いずみと共同監督)

2003 『いつもの日曜日』(平田優と共同監督)

2004 『ゆきどけ』

2005 『診察室』

2006 『ゆきちゃん』(オムニバス映画『Tokyo Loop』の一本)

『ゆきちゃん』が収録された『Tokyo Loop』は7月19日にダゲレオ出版からDVD発売予定。

『キリクと魔女』はDVD『キリクと魔女』に収録。DVD情報はこちら。

『ゆきどけ』と『診察室』は、DVD『シンキング・アンド・ドローイング 日本の新世紀アートアニメーション』(ダゲレオ出版)に収録。DVD情報はこちら。

『Tokyo Loop』公式サイト

『キリクと魔女』公式サイト

の消滅・生の明滅

の消滅・生の明滅