『![]() どもの形而上学』について

どもの形而上学』について

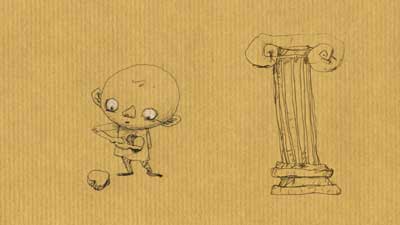

『こどもの形而上学』(2007) ⓒ Yamamura Animation

土居

『こどもの形而上学』(2007)は、どの程度前から構想があったものなのですか。

山村

最初は、2006年フランスのimage per imageのポスターで、子どもがいっぱいでてくるものを描いた。こういうふうに子どもを使った、特に身体のいろんなパーツで遊んでみるようなタイプの作品がつくりたいなと描いた後に思った。それで、その後、スケッチしていたアイディアだとかを集めて。で、一回(『Tokyo Loop』の)『Fig(無花果)』をつくろうとしたとき、コンテにトライしてみたりはしたんですよ。それは数枚コンテを描いてすぐに諦めたんだけど。でも、まとめ方がわかなかった。今年になって『こどもの形而上学』というタイトルを思いついて、それで一つくくりをつけることができた。最初はすごく流れを感じていたわけですよ。でもそれはなくてもいいや、と決めたら、まとまった。

image per imageのポスター原画

土居

最近、一コマ漫画を描かれていますが、その経験が参考になっていることはありますか。

山村

コマ漫画の審査をしたりとかしていて……あれ、結局根本にはアイディアってことしかないんですね。絵柄とか雰囲気とかはあまり重要視されていないくて。無人島になにかがある、って設定が同じなら、絵柄がどのように違うものでも盗作とみなされてしまうわけ。それは普通の絵画ではありえない。2人の画家が、ベッドに横たわる裸婦を描いたらそのアイディアは、盗作っていうことはありえないんだけど(笑)。コマ漫画では、絵そのものよりも設定そのものにものすごくオリジナリティーが求められるのが面白くて。そういうふうに頭を使ってつくる映像、コマ漫画みたいなつくり方をする映像。映像というのは、流れがあるわけじゃない。動きが基本で。雰囲気に任せてつくってしまうことがあるのかなと。もっと、そういう厳しさをもってつくれないか、ということがあるんだけど。それがコマ漫画からの影響かもしれないですね。

土居

短篇アニメーションには、そういう想像力のものがすごく多いですよね。

山村

うん、パルンもそうだし。アニメーション作品も、コマ漫画の審査をしていて「近いな」と思ったから。アニメーションをつくる人はコマ漫画を勉強したほうがいいんじゃないかな。

土居

和田さんがサッとこちらを向きましたね(笑)。

山村

僕は、毎日新聞の書評欄の連載もやっていて、テーマは「読書」。それだけ。ただ本を読んでいる絵を描いても、それだけでは成り立たない。なにかオリジナルのアイディアを真剣に考えないといけない。でも、そういうことをみんなかなりやってないな、と思う。

土居

若手の作家に向けたトークなどで「考えなくても映像はできてしまう」って話をよくされてますね。

山村

でも、考えないとだめなんだよね。ワンカット、ワンカット。

土居

『こどもの形而上学』は、アイディアを試すということにプラスして、現代社会への眼差しというものを、かなり直接的に入れていますよね。

山村

それはもう一つのつくる動機で、ずっと「こども」というキーワードが気になっていて。『カフカ 田舎医者』も、そこに惹かれた部分があって、死にたがっている少年の存在というところは、現代社会につうじる問題がある。こどもの心が開けていないという実感がある。自分自身もそうなんだけどね。そういう問題意識を強く持っていたから。

『カフカ 田舎医者』(2007) ⓒ Yamamura Animation / SHOCHIKU

土居

結果的に、笑えもするけど、笑っていられない……

山村

どこかでシビアな感じが。でも、結構みんな笑ってくれて。「あー、こういうのわかる」って言ってくれるので嬉しいですね。

土居

「(子どもが)拘束されている」というイメージが強かったんですけども。

山村

社会が、という言葉では簡単すぎるかもしれないけど、やはり自由ではないなと。こどもたちが自由に生きていられないような気がして、「解放されないこどもたち」というのはテーマになっているけど。

土居

まあ、一応、いろんなかたちで「解放」されていくこどもたちが描かれていますね。そのやり方がいいものかどうかは別として(笑)。

山村

危険を孕んでいるよ、という部分までは一応描いているつもりなんだけど(笑)。これはもう社会的な問題から、少年犯罪やキレる子どもっていうところから直接的に影響を受けてつくったってのはあるけどね。でも、楽しんでみてもらえればそれでいいんですよ(笑)。つくる上ではその裏をいっぱい考えながら、つくっているけど。

![]() まずかせることと、飛び越えること

まずかせることと、飛び越えること

土居

『こどもの形而上学』でも「入れ子」構造が出てきますけど、やっぱりそれは気になるものですか。

『こどもの形而上学』(2007) ⓒ Yamamura Animation

山村

気になりますね。ボルへス的なテーマでもあるんだけど。『頭山』もそうだし、『バベルの本』もそうだし、あれはモロにボルへスなんだけど。世界を認識するための限界みたいものが、入れ子構造にはあるから、ときどき出てしまう。

土居

じゃあ、人間は本質的に「拘束されている」のですかね。

山村

やはり認識の限界ってあると思うんだよね。コンピュータが自分自身のことを考えられるかどうか。同じように、僕らはどこまで自分自身の限界を認識できるのかどうか。『年をとった鰐』の話もそうだけど、(タコが)自分は12まで数えられると思ってたりして(笑)。自分がわかっていることっていうのは果たしてほんとうに正しいことなのか。絶対自分にはわからないものがあるっていう恐怖。「バカの壁」じゃないですけど(笑)。そこにはすごく興味がある。

土居

そういう壁を破っていくためには、多様な表現が必要ですね。山村さんの作品も一般的に抱かれているアニメーションのイメージとは違うものですし、短篇アニメーションというものは、本質的に多様なものです。

山村

そういうことを考えずにつくっていないものも多いと思うけどね。それが表現することの一つの必然性だと思うんだよね。そういうものを、ことばではなくかたちにできるし、感じさせることもできる。自分自身でも、創作していく行為のなかで超越していくことができる。アニメーションの一個の可能性としてそれがあると思う。

土居

冒頭の話に戻りますが、それはある意味で「つまずかせる」ことでもあるのですが……

山村

飛び越えることでもある。入れ子の構造から、ジャンプアウトするためにも必要なこと。アニメーションってそれに有効な部分があるんじゃないかと漠然と思っているわけだけど。それが伝えることができたり、観客がキャッチしたり。そういう部分があるのではないかなと思って、信じながらやっているんだけど。

土居

アニメーションは、「篭らせる」ものではなく……

山村

うん、どこかで飛び越えさせられるものだと思いますよ。禅問答じゃないですけど、どこかでそれを超越的にキャッチできる人は、いてくれると信じています。

2007年11月24日 山村浩二自宅にて

『カフカ 田舎医者』(2007) ⓒ Yamamura Animation / SHOCHIKU

『カフカ 田舎医者』は、シネカノン有楽町2丁目(11/17〜)を皮切りに、全国で順次公開。

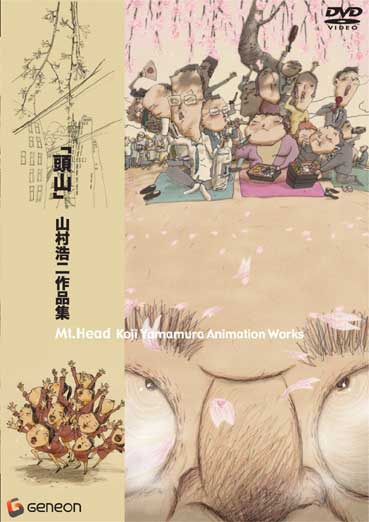

「頭山」 山村浩二作品集[Amazon](『頭山』収録)

「頭山」 山村浩二作品集[Amazon](『頭山』収録)

「年をとった鰐」&山村浩二セレクト・アニメーション [Amazon](『年をとった鰐』収録)

「年をとった鰐」&山村浩二セレクト・アニメーション [Amazon](『年をとった鰐』収録)

ひとこと後記