<注意:このレビューにはかなりの量のネタばれが含まれています。作品を一度ご覧になってからお読みいただくことをお薦めします。> i wanna hold your hand

プリート・パルン&オリガ・パルン『ガブリエラ・フェッリなしの人生』(2008)

指が四本なのと五本なのを比べれば、五本の方ががっちりと掴めそうだ。実際、指が四本しかない動物は、片手でモノを掴めない。両方の手が、二本の手が必要なのだ。逆に五本より多かったらどうなのだろうか。あまりに多すぎても、掴みにくそうな気もする。

『ガブリエラ・フェッリなしの人生』の登場人物たちはだいたいが四本指で、掴み難い関係性に生きているように思える。指が多すぎる男もいるが、彼はやはり重要な情報を掴み損ねる。そして一方、五本の指を持つ男もいて、その泥棒は、あらゆるものをがっちりと掴み取り、間違いなく奪いさる。

『ガブリエラ・フェッリなしの人生』

『ガブリエラ・フェッリ〜』は仲睦まじい夫婦と、そこに割って入ろうとする子供の存在を軸として、今までのパルン作品よりもさらに複雑に、さまざまな関係性を絡み合わせる。近作で消えたように思えたアニメーションとしての肉感性が戻ってきており、動きを見ているだけでも面白い。最初から最後まで、引きつけられる。

パルンはさらにこの作品で新機軸も導入している。ときおり挿入されるキャプションがその一つだ。そのなかには二カ所、irresistibleという単語が現れる。抵抗できない、という意味。快感のために目隠しをして縛られた妻の裸体の上を蜘蛛が歩き回るときに一回。そして、あらゆるものを無抵抗のうちに奪ってきたあの泥棒が、妻そのものを奪おうとするときにもう一回。目隠しされた妻は本当は何が起こっているのかわからないままに、ただ堪らぬ興奮へ無抵抗に身を委ねる。(たとえわかったところで、縛られてしまっているわけだから、抵抗できないのだが。)夫だって、鳥を追い払おうとしたせいでベランダに閉じ込められてしまうので、蜘蛛の愛撫を黙ってみていることしかできない。泥棒が妻を奪おうとするときには、その場に立ち会うことができないので、またしても抵抗することはできない。

irresistibleという単語が思い出させるのは、パルンのかつての発言。「ユーモアとは弱者の慰みである」。ある人を抑圧し苦しめる状況があるとする。そして、その状況からどうしても逃れられないとする。その弱者に唯一できる抵抗は、せめて笑いとばすくらいのことなのであり、パルン作品のユーモアとはそういうものだ。だから、パルン作品の笑いの背後にはいつも、ひんやりとしたものが潜んでいる。抵抗できないものに抵抗すること、irresistibleなものに対してresistすることこそがパルン作品なのだった。しかし、その抵抗は、弱者であるがゆえに大勢を変えるところまでは届かない。自らの置かれた状況を認識することくらいはできるかもしれないが、それを覆すことは結局できない。

あの五本指の強盗は、irresistibleなものを純粋に具現化したかのような存在だ。彼の恐ろしいほどの全能性はなんなのか? 彼の五本の指は、あらゆるものをそこに吸い込んでいく。狙ったものを逃すことがない。四本指の人たちは、泥棒に奪われてばかりだ。彼が奪うのはモノだけではない。モノに結びついた心さえもまた奪う。奪うことに関する彼の全能性は本当に恐ろしい。なぜあの泥棒は、夫婦のプライベートなものを正確に盗めるのだろうか? なぜ彼は、本に挟まれた四葉のクローバーのありかを、へそくりの隠し場所を、そして、夫さえも思い出すことのできなかったガブリエラ・フェッリのCDのある場所を知っているのだろうか? 彼は記憶や思い出、ちょっとした日常の細部に至るまで、それがどこにあるのかを知り尽くしている。それゆえに彼の盗み方は非情だ。丸ごと奪われて、もう取り返しがつかなくなってしまう。この泥棒は匿名で、顔を決して見せない。そんな彼は次に、夫婦の思い出の写真から、妻の顔を奪いさる。どんどんと核心に迫っていく。

ようやく帰宅し異変に気付いた夫は侵入者を探す。しかし彼がベッドを離れた隙のこと、ついに、泥棒は妻を丸ごと奪いさる。ふと気付けば、ベッドの上にはもう誰もいなくなっているのだ。さっきまでそこに寝転んでいたはずの妻が、まさか、いなくなっている。夫は泥棒を追いかける。泥棒は妻の手を取り、二人してゆっくりと歩いている。彼らと夫のあいだにあるのは横断歩道。信号は青から黄色に、黄色から赤になる。その信号の光は夫の瞳に反射し、そして男は立ち尽くす。

しかしなぜ、彼は追いかけるのを諦めてしまうのだろう。ただ信号が赤になったくらいで。追う速度を少し上げて手を伸ばせば、届きそうな距離にいるように思えるのに。横断歩道は黒い道路に溶け出して、闇の月夜に変わる。この黒さはパルンが『草上の朝食』や『ホテルE』に登場させていた広大無辺なあの星空とはまったく違う。この闇は、ある決まり事の世界の向こう側に裂け目を入れ、その背後にきらめく可能性の存在を暗示するようなものではなくて、あたかも絶対的な無、足を踏み入れることを決して許されない絶対的な距離。その向こうに行ってしまった妻はもう決してこちらに顔を見せることはない。彼女はその匿名の領域に連れ去られてしまった。

『ガブリエラ・フェッリなしの人生』

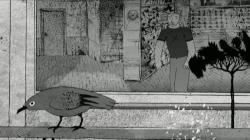

おそらく、夫が妻を追わないのは、彼らを隔てる距離が、手を伸ばしてたとえ掴めたとしても、本当のところは届いていないものであることをわかってしまったからだ。赤信号がその予感を実感としてしまったからだ。男と女が一枚のガラスを隔てて最初に分かたれたのは、ベランダに下りた鳥がきっかけになっていたが、この取り返しのつかない事態は、ならば偶然の産物なのだろうか。いや、そうではないだろう。あの鳥は泥棒とともにやってきていた。あの鳥はそもそも、奪うためにやってきていたのだ。もしかすると、妻の顔を布で覆い隠したとき、夫は本当は予感していたのかもしれない。このまま永遠に、彼女の顔が消し去られてしまうことを。蜘蛛や泥棒によるirresistibleな接触は、妻に性の快感・生の絶頂をもたらしていたように見えた。銃の装填映像のモンタージュがその効果を高める。だがなぜ銃なのだろう。やはりそれは、その訪れが偶然ではなく常に予感され、決して抵抗することができない、irresistibleな何かだからなのか。

ともかく、あれほどまでに互いを求め合っていた夫と妻は、ふとした瞬間に、抵抗できないその距離を隔てたどこかに、永遠に分かたれてしまった。

irresistibleなものがつながりを断つとすれば、それへの抵抗は何になるだろう?>2

ブリエラ・フェッリなしの人生

ブリエラ・フェッリなしの人生