19 Don't Let It All Unravel (Sarah Cox)

アル・ゴア主催の『SOS』イベントのためのアニメーション。毛糸で出来た地球。毛糸を解くという行為がそのまま人間による環境破壊・資源剥奪行為を直接的に表現するものとなっている。ただ、ほどけていく運動感覚は必ずしも胸の痛みや申し訳なさを喚起するわけではなく、正直、「気持ちいいなあ」とも感じてしまう。こちらに問題があるのか、それとも?

所属スタジオ公式ホームページ

20 Their First Journey (Grégoire Sivan)

父と娘の電車による二人旅。当然娘はトラブルを起こす。その旅程をユーモラスに。確かに少しクスリとできるところもあれど、基本的に内容・物語にしか注意が向いていないと思われる。カメラのパンをデジタルな均一の計算式に任せてしまうのはよくないと思いませんか? そういう配慮の無さが作品を観る気を削ぐ。

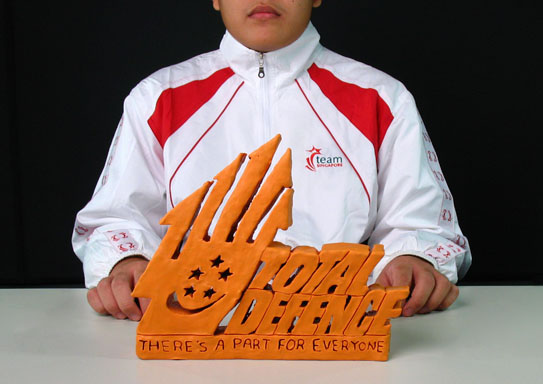

21 N. E. mation! II - Nation Moulders (Joshua Ngiam)

シンガポールで開催されている、平和や愛国心(!?)などのメッセージをアニメーションで表現するコンペの中から優秀なものを。アニメートの質が非常に心地よく、メッセージもスッと身体に染みわたってくる。アニメーションって危険なものですよね。身体に効くので。軍人が戦車を自由に造形している姿をみても、なんだかポジティブに捉えてしまいますもんね。

N.E.mation! III ホームページ(全編視聴可)

22 Coincidence (Joanna Rusinek)

少女が歩いていくと、彼女の周りに世界が浮かび上がってくる。周りにそっとあらわれる浮浪者や通りすがりの人たちは、少女と関わりあっているのかいないのか? 自分は自分以外の世界と時につながりあっているしそうでないときもある。すべては偶然(coincidence)。偶然が彼女の世界を広げていく。アニメーションでは「気付かれたもの=描かれたもの」であり、その世界は狭苦しく感じられることも、逆に無限に広く感じられることもある。メビウスの環のイメージに託されて世界のすべてがつながったかと思えば、目の前に現れたのでふと掴んだマフラーは実は自分の首に巻き付いたものであったりもする。意識のありようで世界のかたちや大きさは自由に変容する。そういった認識の揺れをアニメーションが的確に表現できることは、既に『ある一日のはじまり』で証明されている。アニメーション表現に対するこういったとめどない連想を許すこの作品の作者は間違いなく「作家」なのだと思うが、惜しむらくは、まだアニメーション作家としての力量が貧弱だということ。村上春樹の小説とシンボルスカの詩を読んで溢れてきたというこの作品は、世界の発見を描いているがゆえに間違いなく「詩」としての資格を持っていると思うのだが、もしかしたらまだアニメーションによる「詩」としては不合格なのかもしれない。

23 Love Triangle (Yasmeen Ismail)

サモアを食べ過ぎてサモアに変身してしまった女の子と、その変化に戸惑う彼氏の話。いろいろなトラブルがありつつ最終的にはその変化は受け入れられることになるのだが(こういう設定ならば当然の展開)、なんだかひどく納得のいかないなあ。設定からしてエイミー・ベンダーの小説の変種であるかのように思わせるが、ベンダーの作品におけるその奇妙な設定が人生や人間の感情の少々子どもじみた真理を鋭く描き出す次元まで届いているのに対して、この作品でのそれは単なるお遊びにしか思えないのがおそらく問題だ。実体験を元にしているとのことだが、それだけ。親しい友人がこの物語を語るのであれば、その滑稽な語り口に喜んで笑顔を浮かべようと思うが、あなたとはまだそれほど親しくないからね。

作者公式ホームページ

24 Minuscule - The Ladybug (Thomas Szabo)

虫たちを主人公にしたシリーズもののうちの一本。自然に出るのが好きで、その観察からこの作品の着想を得たという話が記者会見であって驚いた。CGや実写を利用したリアルな自然描写のなかに、人間のロジックで動く昆虫たちが動き回る。もうすでに『アリの冒険』という希有な例を知っているので、こんなものには騙されないぞ。昆虫は自然のロジックにかなりの程度従っている存在なのだと思うので、リアルな世界で作品を展開しようと思うなら、もっと世界全体の法則性・有機性に注意を払うべきだろう……

作品公式ホームページ

25 John and Karen (Matthew Walker)

前回のコンペに入ったAstronautsも悪くなかったと思う。今回はシロクマとペンギンの会話劇。ケンカしたばかりの恋人同士である二人の関係性を、振る舞いのディテール(だらしないクッキーの食べ方など)を丁寧に積み重ねていくところで余すところ無く表現する。このたった3分強の作品のうちで、彼らがどういう人物(人じゃないけど)であるのかがきちんと理解できる。会話の内容も良いが間の取り方も絶妙で、今後もちょくちょくコンペに顔を出してもらえれば嬉しいなあ、と思わされる。良作。

所属スタジオ公式ホームページ

26 All Right!! (Thierry Van Hasselt)

良い質感を持ったガラスペインティング作品。初めてのアニメーション作品とのことだが、確かに動きを作るという点でのアニメートにぎこちなさが残る。しかし、空間の変容の描き方がうまく、ラスト近辺の映像展開のテンポも素晴らしい。

作者公式ホームページ

27 The Heart is a Metronome (Jean Charles Mbotti Malolo)

父親と息子の交流の物語。特異なのは、彼らのあいだのコミュニケーションがダンスによって行われること。あまり観たことがないタイプの作品だったので、正直言って最初観た時はどう評価していいのかわかりませんでした。この作者はどこまで本気なのだろうか、と思いました。もう一度観てみたい。いくつかのシーンとその運動感は頭にこびりついている。

28 Zhiharka (Oleg Uzhinov)

コンペの各所に現れて、あまりに現れすぎて最後には失笑まで起こっていたピロット・スタジオの「宝の山」シリーズのなかで、この作品は完成度がピカイチ。もう四度目くらいの鑑賞になるが、まったく飽きない。ジハルカという少女と、彼女を食べてしまおうという狐との戦い。(はじめからまったく勝負になっていないんだけれども。)止めと動きの気持ちよいテンポをわかっている作品。

「宝の山」公式ページ

29 Good Morning (David B. Levy)

今回はこういう短くて陽気な作品が多いですね。

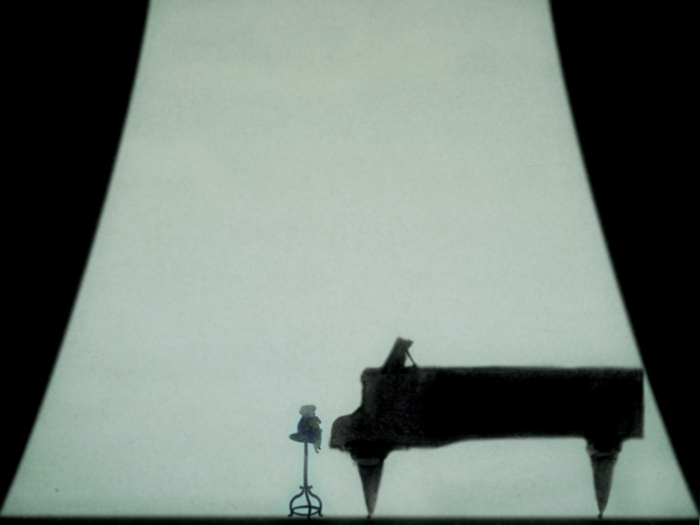

30 Mother and Music (Julia Aronova)

ラピュタにて観ていたが、今回はフィルムでの上映。最初の瞬間からなにかの予感がして涙腺が勝手に緩む準備をしはじめる。何の予感だ? 最終的には、この作品自体、最初から最後まで予感の映画なのだということが判明することになる。

ロシアの女流詩人マリーナ・ツヴェターエワの自伝を元に、詩人の小さなころの思い出と未来への予感を、本当に見事に見事に、本当に見事に、描ききった作品。前回の広島にて上映されていたA Beetle, A Boat, An Apricotと本作だけで、この作家は間違いなく凄い人物になると確信した。ラピュタでのレビューで書いたマイナスなレビューはすべて撤回させてください。

この作者がノルシュテインを崇拝しているだろうことは誰でもわかる。でも、彼女の作品はスタイルの表面的な模倣のレベルをとっくの昔に超えており、既に自分のものとして身体化してしまっている。時おり、あたかもノルシュテインの新作のシークエンスを観ているような気分にもさせられるのだが、そんなことが可能な人間が世界中に果たして何人いるというのだろうか? 彼女はすでに「ノルシュテイン」という演目をきちんと身につけて踊っているのではないか。一つのスタンダードであるノルシュテインという定型を踊りながら、彼女はアドリブも随所に入れていく。ノルシュテインは決して重量の存在を忘れさせるような跳躍を見せることはない。でも、このアラノワは時おり興が乗ると思わずふわりと浮いてしまうのである。演出はぎこちなく、編集も粗い。改善すべき点は山ほどある。でも彼女はまだ若く、彼女の失敗はみすぼらしいものではなく、むしろ、演目「ノルシュテイン」からはみだしてしまったときに感じさせる力感は、彼女の持つ限りないポテンシャルを感じさせる。

作家の話はこれくらいにしておいて、作品自体についてきちんと話しておかないといけない。詩人、芸術家となる人間の幼年時代の世界を表現するのに、アニメーション以上に適切なメディアがあるだろうか?Coincidenceを語る際に指摘したように、彼女が感じた世界は、そのままのかたちで映像化されていく。少女は雪のなかを歩き、詩人に会う。(『話の話』にとっても重要な、あの詩人。)少女は詩人にもらった帽子を家に持ち帰り、でも母親にそれを見せてはいけないとなぜか悟っている。母親の目には、その帽子は手についたインクの染みにしか映らないというのに。(『ミトン』の図式との一致。ツヴェターエワの詩や伝記に詳しい方であれば、あのインクの染みは同時に将来彼女の喉元から流されることになる詩であり血であることもわかるだろう。)彼女が見るものは、他人には見えない。たとえ母親であろうとも。詩人とはなんと孤独なことか。(『話の話』の主人公は狼の子という詩人であり、そういえば彼も孤独な存在だった。)詩人に付き添って歩いてくれるのは詩人だけ、詩人の本だけだ。少女が例の詩人と再び出会い、二人で手をつないで並んで歩いていくあの美しいラストシーンは、心温まるものであると同時に、詩人であることが不可避的にもたらす残酷な運命の予兆でもある。(間違いなく詩人として生き詩人として死んでった彼女の人生について知りたければ、ツヴェターエワについての本のページをたぐってみてほしい。)でも、ツヴェターエワについて何も知らずとも、例の詩人が誰なのかがわからなくとも、この作品が持っている親密な孤独感は、誰もがかつてその中に暮らしていたので、あなたが誰であろうとも、この作品のことを、記憶のなかで、身体の深層のなかで、「わかる」のではないか?

31 Beton (Ariel Belinco. Michael Faust)

Mother and Musicがあまりに衝撃的すぎてその余韻を引きずってしまい、まったく覚えてないです。すいません。ほんとに唖然としていました。

32 The Old, Old, Very Old Man (Elizabeth Hobbs)

アニメーションのなんたるかをきちんと分かっている、数少ない若手(もう中堅かな……)作家。基本的に、アニメーションによって物語を語ることに執着がある作家なのだと思うが、アニメートの「間」の付け方に特筆すべきものがある。一枚の単純な絵によって、必要な感情を伝えることができるのがまず素晴らしい(登場人物たちの表情の豊かさを見よ!)。そして、その一枚の単純な線画をモンタージュすることで魅せる術も知っている。適切なタイミングで絵を切り替えることが持つ効果をきちんと知っている。(窓から覗く使者が消えたあとに突然映る動物たち!水たまり!群衆!)大作となるべき然るべき題目が見つかれば、おそらくすごい傑作を作りうるポテンシャルを持った作家なのではないか。名前を記憶に留めておいて損なし。

作者公式ホームページ

33 Zoologic (Nicole Mitchell)

特になし。

34 Paradise (Jesse Rosensweet)

決められたレール(文字通りのレール)を行ったり来たりすることしかできないブリキ人形のおもちゃを、人生のメタファーとして好利用。自分大好きな夫は出世レースだけしか頭になく、妻の異変に気付かない。だが妻がいなくなったとしても夫は同じルートを不可避的に進みつづけ、作られてもいない朝食を食べ、相手がいないのにキスをする。夫は決まりきったルートから逸脱してみようとするが、それだってレールの上であることに変わりはなく、運命に逆らうことはできないのか。秀逸な作品だと思います。

作品公式ホームページ

35 The Little Mouse and the Fox (Olga Chernova)

覚えてないです、すいません。良心的な作品であったような気がします。どんなだったか、今度誰かそっと教えてください。

36 Just in Case (Joshua Frankel)

ホームページで見れるので、見てください。たぶんそっちの方が早い。一分しかないし。

作品公式ホームページ

37 Glow (Jo Lawrence)

ラジウムを用いた時計の彩色作業(暗闇で光るので)を行って被曝した、俗にいう「ラジウムガールズ」たちの実話を元にして制作した作品。こんなシリアスなテーマを描くのに、なんでこんな変な手法を選んだのだろうか?申し訳ないが、ギャグにしかみえなかった。

スタジオ公式ホームページ(showreelにて一部視聴可)

38 The Bridge (Vincent Bierrewaerts)

人里離れた場所で父と子の二人だけで暮らす家族の物語。冒頭の雰囲気からコミカルな作品だと思い込んでしまったせいで頭が切り替えられず。もっと真剣に観ればよかった。展開の唐突さ・ご都合主義は否めないが、コンピュータを使わず、花火や爆撃もクレイを使いながら、手触りの温かな感触を保つようにしながら、少年による世界の発見(それこそが父親の望まないことだった)と旅立ちを描く。テーマの描き方があまりに愚直すぎるかとも思われるが、この力技は素直に賞賛すべきだろう。

作品公式ホームページ(Un extrait du filmにて一部視聴可)