39 Spontaneous Generation (Andy Cahill)

段ボールと粘土を用いた、生成&メタモルフォーゼのアニメーション作品。特筆すべきはそのアニメーションの質感。粘土の質感は当然のことながらシュヴァンクマイエルを思わせもするのだけれども、彼のような文化的な歴史の厚みはなく、どちらかといえば人間の生理的・肉体的な快感をダイレクトに伝えるような、なんというか、即物的な感覚。非常に根拠の薄い物言いだが、ああ、アメリカだなあ、としっくりくる。展開が単調なので最後の方まで作品自体の緊張感は持続しないが、生命感自体は最初から最後まで維持される。粘土についた指の跡を追ってみると、どうも螺旋を描くようにしてアニメートしているように思えてくる。意識的にそうしているのだろうか? 記者会見では、「イラストでアニメーションを作ることには興味はなく、沸騰し混乱する状態、なにかが生まれてくる状態を表現したかった」と言っていた。なぜか最近では忘れ去れているアニメーションの正しい用い方をするこの作家を是非とも今後も応援していきたい気分。

作者公式ホームページ(全編視聴可)

40 A Little Farther (François-Marc Baillet)

延々と続く食物連鎖をテンポ良く描いていく作品。世界全体を統べる法則を示そうとするアニメーションには惹かれるのだが、この作品はそこまで行けていないかもしれない。おそらくあまりにエンタテインしすぎようとしているからではないか。カメラをグンと引いたりして。

作者公式ホームページ(filmで全編視聴可)

41 Even in Dreams (Alice Taylor)

夢と現実を行ったりきたりする、ユーモラスな会話劇。少々複雑で筋を追うのが困難だったが、まあ、良くできていたように思えた。

42 A-Z (Sally Arthur)

「スタイリッシュ」とだけメモしてありましたが、まったく覚えていません。すいません。

所属スタジオ ホームページ

43 Dog Days (Geoffroy De Crecy)

上流階級の家庭に生まれた犬みたいな風貌の人間の赤ん坊と、下流家庭に生まれた犬みたいな風貌の犬が入れ替わってしまうお話。あまりに無意味に悪趣味で、逆に笑ってしまった。強烈なハウスミュージックがたくさん流れていて、三日目ともなると疲れてくるので、ちょっと気持ちよかった。人間として育てられた犬に、人間の言葉らしきものをしゃべらせなかったのは偉いと思う。(「にゃにゃにゃー」とか言いながらあきらかに日本語をしゃべっていたどこかのコマ撮り猫とは大違いだ。)

作品公式ホームページ

44 Hello Antenna (Veronika Samartseva)

Susie Asadoという女性歌手の同名曲のミュージックビデオ。曲にあわせたかなりローファイなアニメーションで、最後までこの感じで続くんだったらコンペに入っている理由がわからんな、と思っていたが、中盤から、無理をすればかろうじて『フランク・フィルム』を思わせないこともないようなスピード感とモチーフの過剰感、むにゅむにゅ感があったのでそこは良かったと思う。

作品公式ホームページ

45 Dog with electric Collar (Steve Baker)

怒るなどして感情を高ぶらせると身体中に電流が流れる首輪をつけられた犬のお話。なんでそんな設定がしたのかまったく掴めなかったので、ただイライラしただけ。(今日のコンペは前日までに比べて作品の質がグンと落ちているので、だんだんとしんどくなってくる。)

所属スタジオ公式ホームページ

46 Kuygorozh (Sergey Merinov)

この流れで「宝の山」シリーズはキツいな、と思っていたのだが、Zhiharkaの次に良かったのでなんとか救われる。クレイ作品で、お望みのものをなんでも出してくれる怪物のお話。原作を知らないのでなんともいえないのだが、怪物の形状が基本的に卵だったり、あからさまに女性器のかたちをした木の幹の穴から飛び出してきたり、次々と形状を変容させていったりするので、たぶん描き方としては間違ってないのだと思う。

「宝の山」公式ホームページ

47 Gary and Mildred (Rivka press)

半立体作品。ん……?

48 Foolish Girl (Zojya Kireeva)

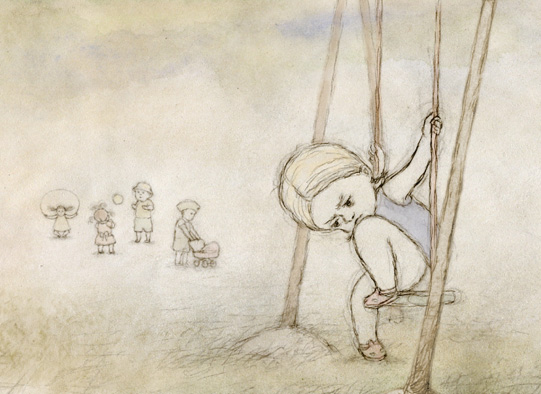

ノルシュテイン様が「これ、いいよ」と言っていたので恋い焦がれていた作品をついに観ることができました。楽しみにしていた甲斐がありました。幼稚園女児の恋のお話。幼児ならではの頭のでかいプロポーションを少々誇張して描きながら、異性に対してアフェクションを感じながら、下着や性器を無防備に露出させることを気にしない(洋服などの装飾具の意味をあまり理解していない)年代の仕草を実にうまく描いている。アニメーションは必ずしも非現実的なものを描く必要はなく、実際にあるものをきちんと描ききるときにも面白いものになる。例えばブランコの運動感は、思わず自分の昔のブランコ体験のあの身体に効く感じを蘇らせてくれた。表面的に動きをなぞるのではなく、奥底に潜む運動感を的確に表現していると思う。しかし作品細部が素晴らしいのに、ラストの締め方で大失敗をしていて(なんとあっけない!)、少し惜しい。でも監督一作目みたいなので別にいいです。

49 Oktapodi (Julien Bocabeille, François Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi)

学生作品にしては全体的な質が異様に高く、多くの人をエンターテインできる作品。物語展開もあまり無駄を感じさせない。が。別に。(このそっけなさの理由については四日目の最初の作品で明かしましょう。)

作品公式ページ

50 The Man and the Woman (Maria Mouat)

ゴーゴリ『昔気質の地主たち』原作。記者会見で「上映があまりに白っぽすぎる」と少し文句を言っていたが、たしかに白かった。だが逆に夢うつつの世界であるような感覚は増していたように思える。原作未読&会話量が多い&すごく疲れていたという三重苦で物語はまったく頭に入ってこなかったが、人面猫をめぐるいくつかのシーンは非常に不気味で夢に出てきそう。暗闇のなかに浮かび上がるドア。暗闇に跳ねて消えていく猫。もう一度観せてはもらえないだろうか?

51 The Runaway Nose (Michael Cusack)

自分の鼻を追う作品。というとアレクセイエフの『鼻』を当然思い出してしまうわけだが。柔らかティッシュで二人は和解。あまりにくだらないので笑ってしまいました。

作品公式ページ(全編視聴可)

52 Mrs G (Michal Zabka)

ダッチワイフを妻に迎えた男性が写真アルバムを見ながら妻と共に数々の思い出を振り返るお話。ダッチワイフという設定を活かした馬鹿らしいエピソードがいくつも積み重なっていく。これもまたあまりにくだらないので笑ってしまったが、男が死んで妻も後追い自殺をするとき、それまでの淡々とした突き放したようなテンポが急にねっとりとした悲劇的なテンポに早変わりして、一気に醒めてしまった。それじゃあベタすぎないか?「面白いでしょ!?」と耳元で大きな声で語りかけられている気がしてげんなり。

スタジオ公式ホームページ

53 Weiss (Florian Grolig)

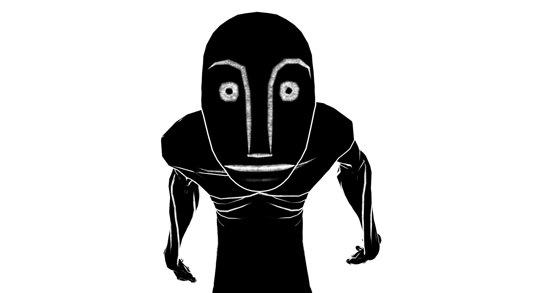

白と黒だけで構成されたスタイリッシュな映像。それをきちんと物語に絡ませるうまさはある。白は不可視なだけで存在している。そのことに戸惑い、彷徨っていく主人公。でも、この作品の場合、白の部分は「見えない」ってだけで最初からきちんと存在している。そのことが少し不満と言えば不満。同じドイツなのでクルメを引き合いに出せば、例えば『クロスロード』ではまったくの「地」でしかなかった無の領域が突然物語に参与するものへと変容する快感があった。作品のタイプが違うので比べるべきではないかもしれないが、この作品では結局、あらかじめ確固たるものとして存在する世界のなかを動き回るだけなので、意外性がなくてちょっと物足りない。せっかくアニメーションを観ているので、身体も含めて丸ごと喜ばせてほしいです。

作者公式ホームページ(portfolioにて視聴可)

54 Cracks (Nicolas Pawlowski, Alexis Ducord)

光と影の表現に特筆すべきものあり。明らかに物質であるかのような存在感・重量感を持った影が、人間にべっとりとまとわりついてくる。物語が貧弱なので非常にもったいないのだが、手作業の力技でここまできっちりと描ききったことには拍手を送りたい。大画面で観て良かった、と思える作品。

55 まよなかのいちご (竹内良貴)

今大会の最も大きな謎。作者にとっても大会にとっても、互いに不幸だったのでは?

作品公式ホームページ

56 Subservience (Patrick Bouchard)

NFB制作の人形アニメーション。画面の質感が立派なだけで、それ以外の感想は特に無し。

作品公式ホームページ

57 Global Warming (Sheldon Lieberman)

某動画サイトで見れるので、見てください。そっちの方が早いです。二分もないし。

スタジオ公式ホームページ