山村浩二(後編)

対談於東京日仏学院 2008.3.9

ユノー

私はアニメーション学校で教えていますが、サウンドの事を考えないで作るという間違いを学生はよくします。『頭山』の際にはナレーターに対して二つの録音をなさっていると聞きました。普通のノーマルな話し方とそうではないやり方。サウンドトラックはとても重要であると思うのでアニメーション映画のサウンドトラックについて、お話しいただけますでしょうか?

山村

そうですね。アニメーションには時間の流れを作っていくというところで、完成度が凄く変わってくると思っています。最もそれが大きく影響するのは音の部分なんですね。ですから楽譜をイメージして頂けると分かると思うんですけど、いくつかの楽器が並ぶ様に、絵のラインがあって、ナレーションのラインがあって、音楽のライン、効果音のラインがある。それぞれがピアノだったり、ドラム、ギターだったり……それぞれがハーモニーを奏で、何かしらの調和と流れの抑揚が作られて行かないといけないです。どちらかが一方的に強くてもやはりアニメーションの映画としては成り立たないと思っています。その調和を作って行くためには、両方のバランスというものを常に考えながら、どちらが強すぎる事もなく両方がうまい具合に引き立ってくるように意識しています。そのためには、なるべく早い段階で音楽やナレーションのイメージを、絵作りと同時に進めるということが大事だと思います。確かに学生さんは音の事は後回しというか、出来上がってからでもあまり考えていない場合が多いんですけど、音にもやはり色がありますから、それはもう映画を作りはじめる前に、どんな色で作るのか、どんなラインで作るのかというのをイメージしたほうがいいと思います。

ユノー

短編の中で、よく文学作品の脚色をなさっています。カフカやショヴォーです。そして音楽についても同じような気がします。プロコフィエフの音楽を使っていらっしゃるのもあります。そして「冬の日」の中ではボッティチェリにオマージュを捧げていらっしゃいました。アニメーションはひとつの芸術として特別な反響を他の分野の芸術と持っていると考えられているのでしょうか?

山村

そうですね、アニメーションというのは本当に要素が多いんですね。その文学的な要素、ストーリーを語るという部分でもありますし、音楽もつけなければいけない。そしてビジュアル、絵の部分、絵画的な要素というのもあって。ですからそれぞれで僕自身が何か影響を受けたものというのは、そういう古典的なものが何かしら反映するというのはよくあります。

ユノー

それではお二人の出会いについて、今からお話していただこうと思いますけれども、フレデリック・ゴティエからどのようにしてこうなったかを、話していただきます。オリヴィアの場合、例えば絵画においても、「動き」という考えがずいぶん影響を与えていると思います。アニメーション映画をやってみたいと思ったでしょうか?

オリヴィア

確かに「動き」ということをひとつのリファレンスとして常に探してきました。演劇においてもそうです例えば即興的なこともしました。動きをなるべく描きとろうと思ったのです。フレデリックと会ったのはよいタイミングでありました。アトリエから外に出て、別の分野に入っていきたいと思っていたのです。でもどの分野にいっていいのかわかりませんでした。この決定がどういう方向にむいていくのかというのは、まだ決まっていませんでした。ファッションでもあってもよかったし、コンテンポラリーダンスでもよかったんです。いずれにしろ、協力したいと思いました。他のアーティストと協力したいと思ったのです。アトリエの孤独から抜け出して、共同制作をしてみたい、外での対話を作ってみたいと考えていたのです。そういう交流があればいいと思いました。

ユノー

フレデリックの方から、どういう経緯で今回の試みになったのかということをお話くださいますか。この二人のアーティストの出会いについてお話ください。

フレデリック・ゴティエ

私は一年間、日本に行きました。その際に、多くのアーティストに対して支援をおこないたいと思っていたんです。日本にアーティストを紹介したいと思っていました。そういったときにオリヴィアに会いました。最初、長いあいだ考えまして、彼女の仕事について話し合いをしました。そして日本に行きまして、彼女の絵画の中にある「動き」から、アニメーションということを考えはじめたんです。彼女は今まで、特にタンゴなどのコンテンポラリーダンスやエドワード・マイブリッジの写真からも影響も受けていますから。とても幸運なことに、イラン・グェンと偶然会いました。イランは山村浩二さんのことをとてもよく知っていましたので、私はオリヴィアの話をしていて、イランの方は山村さんの話をしていました。そこで、お互いに対するインターアクションを、この二人の間におこすことができるのではないかと思ったのです。そこでこのようなかたちでのアーティスト・イン・レジデンスを考えたんです。山村さんも、そろそろご自分の仕事を他の人に伝達したいという気持ちをお持ちのようでしたので、私たちの提案を受け入れてくださいました。

ユノー

オリヴィアは始める前には、アニメーション映画についてどのようなことを考えていましたか。アニメーション映画について何を知っていましたか?

オリヴィア

あまり知りませんでした。こうしたアニメーションの世界があるということすら知らなかったのです。私にとっては新しい発見でありました。まったく新鮮な目線で見ました。

ユノー

そしてアニメーション映画を発見したわけですけれども、例えば昨日山村さんがたくさんの映画を見せてくださいました。アニメーション映画の作品や作家から、自分のなかに呼び起こされるようなものはありましたか。

オリヴィア

とても私が感心したのは技術の面です。技術には驚かされました。私には絶対できないだろうと思ったほどでした。かなりの例を見て、様々なテクニックを見ました。アニメーションがどういうものかわかるためでした。インスピレーションを受けたのは、ヴァレリー・ピアソンの『ピスターシュ』という作品です。パリのアニメーション学校を卒業したばかりの若い女性のアニメーション監督の作品なんですが、それを見た時に、私も何かできるかもしれないと思ったんです。彼女は切抜きのシステムを使っていますが、私にとっては、それが始める基礎となったのです。それからフローランス・ミアイユがいます。ミアイユは絵画、油絵を動かしています。私もそれをやってみたいと思いました。

ユノー

山村さんの話もでましたけれど、昨日山村さんは西洋絵画についてのお話をなさっていました。そして山村さんにここでご質問したいんですけれども、西洋絵画ではなく、日本絵画とはどのような関係をお持ちですか?

山村

まぁ昨日は日本の絵画まで触れる時間がなかったのですが、やはり実は影響を受けていますね。特に江戸時代のもの、あまりにポピュラーですが、葛飾北斎、安藤広重などの浮世絵の画家などです。特に構図、どのように画面、平面の中に特別な遠近感をもってくるか、そして北斎の描くフォルムのつかみ方、そういったものに特に影響を受けています。(補足ながら、俵屋宗達、国芳の影響も大きいです。)

ユノー

短いものですけれども、今からオリヴィアの映像を見ていただきたいと思います。日本に来る前、オリヴィアは、いくつかのテストをしてみました。アニメーションのテストです。それを見て、その後それについてコメントしたいと思います。最初にオリヴィアがパリで作ったアニメーションのテストをみてみましょう。

オリヴィア

カメラを使いまして、一コマ一コマ撮りました。本当に手仕事ですから、簡略なものです。

ユノー

後ほど音楽についてお話をしましょう。今回も音楽家の方が日本に来てくれて、最終的に出来上がった音楽を付けてくれました。その事については後ほどお話ししたいと思いますが、こうやって最初の実験をしたわけですけど、何を学びましたか?

オリビア

この時期に学んだ事はあまりありませんでした。

ユノー

けれども最初のテストですよね。

オリビア

写真を並べるだけでは、そうするとうまくいかないことが随分まだあるということが分かりました。これはアトリエではその事に気付いていませんでした。もうちょっとスピーディーじゃないということが分かりました。

ユノー

このテストの前にどういう難しさがあるか想定なさっていましたか。

オリビア

もちろん難しいだろうという事は意識していました。

ユノー

山村さんこのテストを見ていかがでしょうか?

山村

そうですね。やはり絵画を描いていた人が作ったんだなというのはすごく感じましたね。これ以外にも何個か試作を見せて頂いたんですが、やはり、「アニメーションとは何か」ということを全く知らない人が作っているんだなというのはよく分かりました。

ユノー

まさに今回の出会いについて話すんですけど、様々な現実の中にはとても重要な言葉があります。アニメーションの場合マクラレンの重要な言葉があります。昨日マクラレンの作品も少し抜粋を見せていただきましたけれど、マクラレンは、「アニメーションとは動く絵ではなく描かれた動きである」と言っていました。そしてまた彼はこうも言っています。「各コマの間に起きることの方がコマの上でおきる事よりも重要だ」。これは動きという問題になってきますが、オリビアと共にこの動きの問題をどういう風に取り扱われましたか?山村さん

山村

そうですね。本当にそこが絵画とアニメーションの決定的な違いで、僕も先ほどアニメーションの絵は絵ではないといいました。あくまで映像の動きを作り出す為の素材でしかないんですね。ですから、1枚1枚の絵から伝わるものももちろんあるんですが、それよりも次の絵と次の絵の関係、それが24分の1秒の駒と駒の間で起こっていく連鎖、そこがアニメーションでは一番肝心なわけです。ですからただ絵を撮影しただけでは、実写と変わりないのです。オリビアの最初の試作は絵を写した映像であってアニメーションにはなっていないんですね。ですからアニメーションを作るというのはやはり、同じ絵を描く行為をするなかでも、そこで求めて行くものは時間的な創造、映像の流れの創造なんです。マクラレンの言葉はまさに真理だと思います、やはりそこを学んで欲しいと思いました。

ユノー

アニメーションを学ぶ人の中で今テクニックの教科書があって、そして、アニメーションの作品でも大きなスタジオでアニメーターを使って作っているという話があります。そうしたものは、作家のアニメーションとは違うんではないでしょうか。つまり作家のアニメーションの場合完璧な動きがなくてもいいんじゃないんでしょうか。マクラレンはコマのあいだに起きる事が大切だと言っていますけど、最初にはオリビアに動きに関して何をおっしゃいましたか。つまり、この言い表せないようなもの、各コマの間に起きること、言い表せないものをどのようにオリビアに伝えましたか。

山村

具体的に、まだそのところを最初に説明しても分からないと思ったので、最初に施したワークショップというのは基本的なところから、まずフレームの話から入りました。動きの話ではなくて。昨日も絵画のコンポジションの話をしましたが、絵画というのは一枚の画面の中でのコンポジションで完結しなければいけない。勿論アニメーションのフレームというのは、まず技術的なフレームの話です。スタンダードサイズや、ビスタサイズ、キャンバスを選ぶ様にまず作らなければいけないかという技術的な話をして、その中で今度はフレームバイフレーム、フレームを積み重ねることで一つのコンポジション、構図が出来ていくということを話しました。絵画のコンポジションのように一枚の中で完結させるのではなくて、たくさんのイメージを連ねなくてはいけないというところを最初に話しました。

ユノー

オリビアに質問です。最初このように新しい仕事を始められ、どういう気持ちになったでしょうか?絵画とアニメーションは同じフレームではない、同じ構図ではないという事でしたけど、クリエイションという点でどのようにそうした事を感じましたか?

オリビア

確かにフォーマットが小さいということ、そしてそれを超えてはならないこと。それを最初から考えなければならない。うまくいけばいくほど、このバロメーターにあった表現の方法がだんだんと見つかってくる訳ですが、人物の数を減らす事によって空間を大きくしました。人物が本当に小さいので。そうすることによってようやく自分のやり方が出来るようになりました。ですから大きさを変えました。人間を小さくする事によって自分らしい表現が出来る様になりました。そこまでが難しかったです。

ユノー

山村さんは今オリビアが言った点ですが、自分のビジョンを変えるという事が一つの鍵になって問題解決に繋がるものしょうか?

山村

そうですね。どうしてもやはり、一つの画面に詰め込みたくなってしまうんですね。オリビアは凄くイマジネーションが豊かなのでいくつかのアイデアがわーっと出て来るんです。それはとても創作のところで大切な素養、才能だと思うんですけど、ただそれを一度にやろうとすると、アニメーションの場合、混乱が起こってくるんですね。ある時間を紡いでいってそれらの複雑なイメージを順に見せていかないと、あまりに一度に画面に現れたのでは、観客の方もついていけませんし自分自身が伝えたいイメージもきちっと伝わらないので。その辺のところが、アニメーションというものを理解していく最初の段階で重要だったと思います。ですから、それを変えていかなくてはいけない。あくまで、やはり絵画で作っていたスタイルとどこか決別しなければいけないというのはあると思います。

ユノー

今日重要なアニメーションの場合には技術があります。つまりデッサンをスキャンしてフォトショップを使って、コンピュータで仕上げをしたりします。私は一回立ち合ったんですけれど仕上がりの所で問題があったりしました。オリビアに質問ですが、自分の絵画と違った技術的な問題でどういう風に把握しましたか?

オリビア

ずいぶんフレデリックに助けてもらいました。スキャンをしてくれました。技術の面で確かに山村浩二さんもたくさん助けてくれました。私の方は無秩序だったのに、それを秩序づけてくれたのは山村さんです。先に進めば進むほど、特に私はタイムシートをきちんととる事が出来ませんでした。タイミングをきれいに書けなかったので難しかったんですけど、山村さんがそれを秩序付けてくれて、そしてコンピュータでまとめてくれました。私自身はあまりそうしたロジスティックにはさわりませんでした。

ユノー

山村さん、そのタイムシートの話をして下さい。

山村

そうですね。今回5週間という限られた時間でしたが、本当はアニメーションって学ぶ事がいっぱいありまして、絵を描く事、動画を描く事から始まって、ソフトウエアの使い方、タイムシートをどういう風に付けていくかということもあるわけで、最初の方でタイムシートの説明もしたんですが、やはりなかなかこれは慣れていない人には判りにくいものだなという事を今回実感した訳ですけど。

まずタイムシートというのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど説明します。アニメーションというのは時間の流れがあります。フィルムですと1秒間に24回絵が変わる訳ですから、24のます目があって、そこで1秒という時間の流れ。その一コマに一番目の絵を使うのか、2番目を使うのか、24分の6コマ目には何番目の絵を使うのか(その一コマにどの絵をあてるのか)というのを記録していかないと、もう何千枚もの絵を使いますから、混乱してくる訳です。そのナンバーリングとシートのタイミングの位置というのを付けていって。そしてレイヤー、合成もありますから、今度は横にバックグラウンド、Aの絵、Bの絵、Cの絵、といった絵を重ねるものも順番に付けなくてはいけないんですけど、その概念を理解するのはなかなか難しかったようで、最終的に付けられないので、こちらで彼女の絵を見ながらコンピュータ上で並べ替えて、こちらもかなり最後には混乱しましたけどなんとか形にしていったという所です。

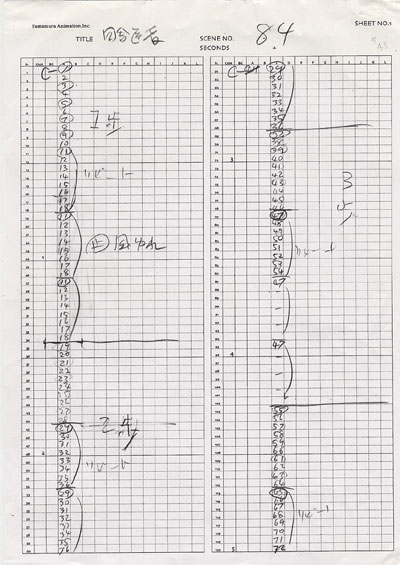

『カフカ 田舎医者』のタイムシート(例)

ユノー

オリビアはカオスの中に秩序を入れてくれたと言っていましたけど、これはアニメーションの作家をうまく定義する言葉になっているでしょうか?

山村

そうかもしれないですね。まあカオスはほんとに必要なんですね。混沌としたイメージからやはり僕も出発するんですが、作業的な段階になると、その混沌としたままでは、混沌が混沌を生んで全く理解不可能になってきてしまいますから、どこかですごく秩序立てて整理をしていかなくてはいけない。そうでなければ、アニメーションの映画として完成させるのは難しいですね。

ユノー

ようやく最終的な作品を見る前にお二人からお話しいただきたいんですが、今カオスという話をしました。それぞれ時間の問題があると思います。絵画の時間、そしてアニメーション映画の時間、時間が違うと思うんですけど、山村さん、アニメーション映画における時間とは何でしょうか?お話しいただけますか?

山村

一つは全く現実の時間ではないという所ですね。実写映画とアニメーションの違いという所でいうと、実写映画は勿論スローモーションを使ったり、ハイスピード撮影、コマ落としといってアニメーションに近いような撮影の仕方をしたりして時間をコントロールするんですが、あくまでそこに流れているタイミングというのは現実から切り取られた時間なわけです。ところがアニメーション映画というのはその一枚一枚の絵の関係性のなかで紡ぎだされて来る時間な訳です。実際アニメーション映画も実写映画も映写機にかければ一秒に24枚のビジュアルが移り変わっていく訳ですが、絵の中の関係性によって、スピード感が全く違ったりテンポが違って来たり、映写機は同じスピードで回っているけれど、そこに流れる時間は違ってくるんです。そこの所を一枚一枚の絵を積み重ねる事で、全くゼロから時間を創造する。ここがアニメーションの面白みというか醍醐味なので、現実的な時間を超えたすごく観念や自分の精神に近い所の時間の流れを作り出す事が出来るのがアニメーションだという風に考えています。

ユノー

5週間は短すぎるとおっしゃいましたけど、そうした事を理解するには5週間では足りないですか?

山村

僕自身も今回これだけきちっとアニメーションを教えるということは始めてでした。いくつかの講義や講演といったかたちでは教育に関わってきましたけど。で実は来年度、4月から東京芸術大学大学院のほうでアニメーションの専攻ができまして、そこで本格的に教育を始めなければいけないという時期でしたので、僕自身にとってもすごく教えるという事の勉強になった5週間だった訳です。ですから、どれくらいの事を伝えればどこまで理解でして、どれくらい習得出来るかということはまだ僕自身も全く手探りの段階です。自分自身もそういった技術や理解をする為にアニメーションの仕事をしながらずっと学んで来た訳で、実際には何年もかかった訳です。やはり10年くらいやらないとホントに自分自身できっちりアニメーションの事を理解できたなと思える段階には来ていなかったので、勿論短期間で全て理解出来る方が不思議なわけですから。でも今回は本当にこの5週間で始めてアニメーションをトライしたという視点で見て、オリビアの作品はとてもよく出来たと思っています。

ユノー

オリビア、絵画における時間、キャンバスに向かう時間に付いて一言を。

オリビア

自由ですね。絵画で素晴らしいのは、何にしても自分の不安、落ち着いた気持ち、本当に何もかも得られる自由があるということです。これは素晴らしいバロメーターだと思います。確かに時間は空間とともに戯れることが出来ます。時間を空間の中で読みとる。アニメーションの場合、それが難しいのです。時間の理解は難しい事でした。私は何かよりもっと落ち着いて静かにやりたいと思ったんですけれども。私にとってはデッサンを何度も同じ絵を描いてそして落ち着いた部分を作るのが難しかったんです。

ユノー

絵画の時間とアニメーションの時間に移っていくのは難しかったんでしょうか。

オリビア

座ってじっと描かなければいけないというのは私にとって辛かったです。アトリエは私にとって自由な場所であって、私は元気な方ですからかなり動き回ります。そしてクリエイションをするんですが、じっと座って机の前で描かなければいけないというのは私にとって辛かったです。最初は何か挑戦と思って他の事をやったんですけど。二つのストーリーを一つにしました。これが切っ掛けとなって一つのストーリーの始まりが見つかりました。そして終わりが出来た。その最初と終わりが出来たのでその真ん中の所を作らなくてはなりませんでした。

ユノー

少しわかりました。山村さん、いかかでしょうか?

山村

そうですね。いくつか最初の段階から5〜6段階で彼女が完成に向かっていった映像があるんですけどそれを順に見て頂くとその変化というのが分かって頂けると思うんです。彼女のスタイルだったら実はもっと他に適した技法ややり方というのもアニメーションにはあると思ったんですが、今回あえて動画を描くという非常に伝統的なスタイルでまず作ってみる事を強いた部分があります。やはりフレーム・バイ・フレームで絵を積み重ねていく事で時間を作るという事を理解してもらいたかったんですね。彼女が最初からやっていたようなカットアウト、切り抜きで動かすというアニメーションもあります。そうしたら彼女の絵を描いていたスタイルそのままによりアニメーションにスムーズに移行できたかもしれないんですが、やはり最初は動画を描いてみることが大事なんじゃないかということでやってもらった訳です。ですから、その中で今後彼女がアニメーションを続けていきたいという意思があれば、またそれぞれの技法や撮影方法、スタイルというものを模索していってもらえればいいと思ったんですが。まずはこの5週間の中で何かアニメーションの感覚をつかむ切っ掛けだけでいいと思っていたのです。

オリビアの制作したアニメーションを見る:

対談「オリヴィア・モーレイ=バリッソン&山村浩二」>質疑応答へ続く