ニメーション化された絵画、

ニメーション化された絵画、絵画のアニメーション(後編)

山村浩二講演於東京日仏学院 2008.3.8

後半は、描くことの意味ですとか、アニメーション独自の世界という話題に入っていきたいと思います。絵画とアニメーションについて考えたり話したりしていると、結局、最終的には人間の表現する行為というのを絵画やアニメーションに限ることはできず、すべての表現行為というものに共通するようなものがあるような気がしてきます。今回一緒に二人展をやっているオリヴィアもダンスに興味があり、自分自身の身体を動かすことと描く行為とがつながっているわけです。ただし、その場で消えていくパフォーマンス的な行為と違って、絵画とかアニメーションは、作品としてかたちが残って、僕らは痕跡をみることができると言えますが。

人間だけがこういう表現行為をしてきました。今映っているのは紀元前2万年から8千年くらいのアルタミラの写真ですけれども、言語や文字を持つ前から人間はなにかしらを表象してきました。もちろん猿や象が絵を描くというのはありますけれども、果たしてあれが絵と呼べるのかどうか。絵具を持たせて色を塗らせることはできるわけですけれど、アルタミラの洞窟に残るようなこういう絵画を描くことができるのは人間だけなんですね。

それで、アーティスト自身にとっては描いていく行為やできあがっていく過程というのは非常に実は重要なんです。できあがったものは、あくまでその行為の痕跡に過ぎなかったりすることが往々にしてあります。描く行為のなかで自分が世界やこの世の中の本質的なものを理解する。それはたぶん言語を超えた理解になりうるわけです。描くことの行為自身が表象となるいうことがあります。

子供が絵を描いている様子をみればわかるのですが、子供たちは絵具で線が引かれていくそのこと自身に喜びを見出していたり、描くという行為が身体を動かすものであったり――ダンス的なものとして捉えられているわけです――描いているときに出る音に音楽的な要素を見出したり、芸術的な行為が未分化で混沌とした状態を生き、そのなかで自分と世界との間のなにかを、描く行為のなかで見つけていこうとしている。描く行為によって世界を理解しようとしていることが、子供が絵を描いている様子でわかる。単純に、一言でいえば遊んでいるといえるわけですが、でもその中でなにかを学び取ることをしているわけです。

アルタミラの洞窟画が今映っていますけれども、この原始美術は当然、世界の芸術史のはじまりとして捉えられるわけです。そして、アニメーション史のなかでも、アニメーションのはじまりとしてこの例は取り上げられるんですね。その理由の一つは、牛の足が三本描かれていたりする表現が、今回のテーマともなっている「動き」を表そうとしているのではないか、ということなんです。ムーヴマンというと美術の専門用語になってしまうのですけれども、簡単にいえば「動き」なわけです。平面の絵画の上では、平面に定着してしまった絵というのは動かないわけですけれども、現実を捉えようとするなかで、例えば動物を捉えようとすれば、動物は動き走り去ってしまう。僕らは時間のなかに住んでいるわけで、世の中というのは常に変化を伴って現れてくる。しかし人間はなぜか、そのなかに本質的なものを発見したい、知りたいという欲求を持っていて、そんななかで、ムーヴマン、動きに対する欲求というものが生まれてくるんじゃないかなあ、と僕は理解しています。

歴史をみていくと、文明の発達にともなって、簡単な言葉でいうと、絵画は上流階級のものになっていきます。で、近代以降、資本主義化されていくなかで、芸術が民衆のなかに下りてきたということがある。アニメーション映画も、大衆文化、産業革命以降に生まれでたものであって、実際は絵を描く欲求というのは、絵画的な歴史と並行してつながってきたわけですけれども、アニメーションとして歴史化されたのは、近代以降ということになります。

ムーヴマンについてはもう少し後でまた触れますけど、ここで絵画およびアニメーションのなかでの具体的な技法を取り上げたいと思います。近代美術が花開いたのは、ご存知のとおり、イタリアのルネッサンスですけれども、今映っているのはルネッサンス初期の代表的な画家の、僕が今日最初に上映した『冬の日』の題材として取り上げたボッティチェリの絵のクローズアップです。ボッティチェリの絵の原画をみると――印刷だとわかりづらいのでちょっとアップにしてみたのですが、それでもまだわかりづらいですね――僕が最初に絵を観たときに思ったのは、「非常に線が多いな」ということだったのですね。輪郭線です。

また子供の絵の話しに戻りますけれども、子供がまず絵を描くときには、丸のようなものを描いてそれが輪郭線になって人物になったりするわけです。輪郭線というのは、絵画のなかで、世界とモノを区切る一つの境界線です。それで、ルネッサンス期に現れた天才のレオナルド・ダ・ヴィンチの話に移りますけれども、彼の絵の特徴の一つとして、輪郭線ではなくぼかしを用いて絵具の境目をなくした、ということがあります。まあ、輪郭線というのは現実の世界には存在しないわけですから、絵画のなかにより現実的なものを写し取ろうと絵画の技術が高度に発達してくると、輪郭線というのは邪魔になってくるわけですね。でも、その輪郭線というものにはもっといろいろな意味があって、それをもっと意図的に使う場合もある。輪郭線がないものが上で、輪郭線のあるものが劣っている、とかそういう問題ではなくて、輪郭線の問題は常に絵画的な問題として取り上げてられてきたということが言いたいわけです。

アニメーションは、たくさんの絵を描いて制作されるものであり、ここでも輪郭線の問題は常に大きなものです。そこで一つの例として、アレクサンドル・アレクセイエフのアニメーションの抜粋をみてもらいたいと思います。

アレクサンドル・アレクセイエフ『展覧会の絵』(1972)© Les Films Roger Leenhardt

DVD情報はこちら

彼の登場は、アニメーション史において非常に革命的でした。線を使わずに、陰影のある輪郭線のない絵を動かす技術を開発したからです。奥さんのクレア・パーカーと一緒になのですが。彼はロシア生まれの作家なんですけど、ピンスクリーンという装置を発明しました。十数万本の直径一ミリほどのピンをぎっしり敷き詰めて、そのピンの長さを変えて、ピンに光を当てることで陰影を出す非常に特殊な技法です。その装置の特殊性ゆえに、アレクセイエフ亡き後、カナダのNFBの作家でジャック・ドゥルーアンという作家が唯一、その技法を受け継いでいます。実際のオブジェをピンスクリーンに押し付けることで長さの違いを出します。例えば丸いものを押し付けると、そこに球体の立体感をもったものが現れます。ピンスクリーンのクローズアップの写真をおみせしておきます。僕もNFBに行ったときに触らせてもらいました。光を当てると、ピンが完全にひっこんだところは、ほぼ完全に白くなり、ピンが飛び出ているところは光が遮られて影ができて黒くなる。その白から黒のあいだのグレーの階調で、絵を描くことができるんです。ではドゥルーアンの作品も観てみましょう。

ジャック・ドゥルーアン『心象風景』(1976)© National Film Board of Canada

DVD情報はこちら

個人的には、このフィルムは15歳の高校生のとき観まして、非常に衝撃を受けました。アニメーションの映像というものがこれほどの陰影を表現することができるのか、ということで、僕にとっては絵画とアニメーションというものが結びついたきっかけになった作品です。この技法は非常にユニークで面白いものではあるのですが、欠点があります。非常に扱いが難しくて、たくさん作ることができないということ。もう一つは、白黒の映画しか作れないということ。ドゥルーアン自身はその問題点を解決しようとして、ライトの方に色セロファンを置いて、フィルターで色をのせるという方法も開発しています。ただ、現代のコンピュータをみてみると、このピンスクリーンの考え方は今のコンピュータのドット、ピクセルの考え方と非常に似ているものだと思います。一粒ずつの数値の違いで、絵を作っていくということですね。

では、ここから技法にまつわるいろいろなアニメーションを上映していきたいと思います。次に、ユーリ・ノルシュテインとイワノフ=ワノが作りました、『ケルジェネツの戦い』という作品の抜粋をみていただきます。このフィルムはロシアのイコン画をモチーフにした作品です。これは非常に歴史的な物語を描くにあたって、実際、13世紀から15世紀の間に描かれたロシアのイコン画のスタイルをアニメーションのなかに取り入れたというものです。アニメーションの技術としては切り紙、カットアウトの技法を使って撮られています。

イワノフ=ワノ&ユーリ・ノルシュテイン『ケルジェネツの戦い』(1971)

© 2002 Films By Jove Inc.in association with Soyuzmultfilms studio

DVD情報はこちら

絵というのは歴史の気分を伝えます。やはり、現代に描かれた絵と中世に描かれた絵は違います。同じように描いてみても、伝わってくる雰囲気は違ってくるので、彼らがとったイコン画を使うという手法は非常に成功していると思います。あと、もう一つ特徴的なのは、いわゆるアニメーション映画は、動画といって、変化していく絵を何枚も置き換えていくというのが一般的なのですが、この映画は切り絵を利用しています。特にこの映画で使われている人形は関節や動く部分も少なくて、オブジェのコンポジションや位置や配置だけで――それゆえにモンタージュの理論とも非常に密接に関わってくるのですが――、動きをあまり付けないなかで、ダイナミックな動きというのを映画のなかに作り出しているのも特徴だと思います。

では次に水墨画のアニメーションを観ていただきたいと思います。盛特偉の『牧笛』という作品の抜粋になります。

盛特偉『牧笛』(1963)© 上海美術映画製作所

DVD情報はこちら

これは中国の50年代から60年代にかけて水墨画でアニメーションを作るという試みがなされて、現在ではみなさんコンピュータ・グラフィックに目がなれているので、これもCGだろうと思ってしまうのでしょうが、すべてアナログで作られたアニメーションです。『牧笛』も、1963年に作られたもので、テクニックのすべては解明しておらず、僕自身もわからない部分があるのですが、おそらく、素材をわけて何度も多重露光撮影をしたり、切り紙的なテクニックを使って、和紙をカットアウトして、そのふちをぼろぼろにすることで、墨のぼかし具合を表現したり、というようなことをしているのではないでしょうか。もちろん、実際に墨で描いている部分もあります。

次はキャロライン・リーフの『ストリート』。これは全編楽しんでいただきたいと思います。

キャロライン・リーフ『ストリート』(1976)© National Film Board of Canada

DVD情報はこちら

この映画で特徴的なのは、カメラワークです。始終視点が変わります。アニメーターの視点によって、作家側のイメージや場面の変化というのが表現されているのが非常に面白いと思います。技術的な話をしますと、ガラスの上に油絵具で描きながら、それを少しずつ変えていくということをしています。

ここで問題になるのは、メディウムなんですね。絵を描いたことがある方はわかると思いますけど、油を使う絵具は油絵具で、にかわを使うのが日本画です。要するに顔料や染料、色の素材を溶かし込む媒体になるものがメディウムとよばれるものです。油絵を描くときには、油の種類によって乾きのはやさが変わってくるんですね。描く場所や描く段階に応じて、油を使い分けたりするわけです。絵画の場合は劣化せずに最終的には長く顔料が豊かに残ることと、描きやすさ、というのを選んでいくわけですが、アニメーションというのはたびたび絵を描きかえていくわけで、そこで絵具が乾いて固まってしまうと非常に不都合になるわけです。そこで、絵具がなかなか乾かないメディウムを使うわけです。

絵画とアニメーションのメディウムの違いというのは、絵画とアニメーションのメディアそのものの違いにも通じるものなのかな、とも思います。絵画の場合は、一枚の絵画をなるべく長く保存したい、ということを求めるわけです。アニメーションの場合はフレーム・バイ・フレームなので、フィルムであるならば一秒間に24枚の絵が常に移り変わるわけです。フィックスされた一枚の絵というよりは、総体としての流れというものがアニメーションにとっては重要です。一枚の絵だったりその構図というのは、もちろん重要でないというわけではないのですが、それより流れの方がアニメーションにとっては重要になってくると思います。

油絵を使った技法で作る作家というのは世界中に何人もいまして、ハンガリーのヨーゼフ・ギーメッシュという人は、油絵を使って長編の作品を作ったり、キャロライン・リーフの後継者で、NFBでフィルムを作っているウェンディ・ティルビーという作家も、油絵具を動かすという技法で作っています。

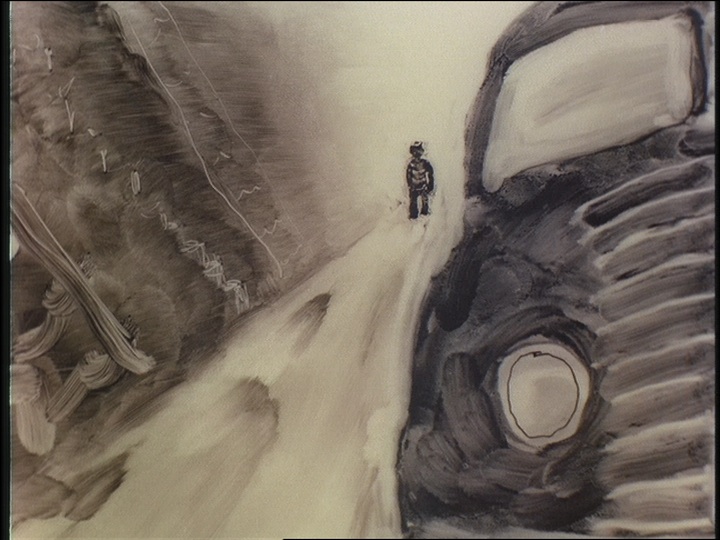

では、もう一人、アレクサンドル・ペトロフという作家の『雌牛』という作品を抜粋でみていただきます。

アレクサンドル・ペトロフ『雌牛』(1989)

DVD情報はこちら

この技法は、いまみていただいたように、非常に複雑な陰影を描き出すことができるという利点がある反面、作ることが非常に難しいという側面もあるんですね。一枚ずつ絵具の位置を変えていくことで、逐次に動画を制作していかなければいけなく、後戻りができないところがテクニックとして難しい。

今画面に映っているのはゾートロープで、アニメーションが発明される前に視覚玩具としてつくられた、絵が動くおもちゃです。描かれた絵を見渡すことができて、時間の流れをチェックすることができます。しかし、逐次に描いていく場合には、そのチェックができない。実際、ゾートロープだったりプラクシノスコープだったり、シネマトグラフが発明される以前から、動画的な発想、絵のなかで動きを作ること、絵を重ねることで動きを作り出すのができることというのは、気付かれていた。実際、いくつかの動く絵というのは作られていた。

ここでまた抜粋になってしまいますが、フレデリック・バックの『大いなる河の流れ』の一部を観てください。これはパステル画、色鉛筆で描かれた絵で作られています。

フレデリック・バック『大いなる河の流れ』(1993)© Radio-Canada

DVD情報はこちら

今まで観ていただいたものは、すべて35mmの映画カメラで撮影されたものです。ですから、手法としては、絵をカメラで撮影したものだということになります。ですけど、アニメーションというのは、絵を描いて作ることができるので、フィルム撮影というプロセスを除いたとしても作ることができます。その例として、ノーマン・マクラレンのフィルムを観ていただきます。フィルムという透明なところに、絵具やペンで模様をひっかいたり描いたり、黒いフィルムをひっかくことで白い部分を透明な線として出してくるというシネカリという技法で絵を作っています。では、『色彩幻想』の前半部分だけ観てもらいます。

ノーマン・マクラレン『色彩幻想 過去のつまらぬ気がかり』(1949)© National Film Board of Canada

DVD情報はこちら

マクラレンの映画の一コマをみても、おそらく何の意味もなさないし、何が描かれているかをまったく考えさせず、中には真っ黒で何も写っていないコマさえあります。それが連なったときに一つの感覚を伝えることができる。それがアニメーションの一つの特徴だと思います。

映像の技術の発展に伴って、今度は絵画の方にもアニメーションや映像が影響を与えはじめます。20世紀初頭のことです。肉眼でわからなかった瞬間というものが映像で理解できるようになってきたわけです。エドワード・マイブリッジの連続写真は、最初、馬が走っているときに、四本足がすべて地面から離れている瞬間があるか、という賭けのためにこの連続写真を撮る技術を開発していったといわれています。この連続写真は古いものですが、アニメーターにとっては「どのように動物が走っているのだろう」という動きの参考書としていまだに広く利用されています。

それ以前の絵画というのは、動きを表現するなかでいろいろな試行錯誤を行ってきたわけですけれども、映画が発明されて、非常にたくさんのそのイメージが、今のアートに反映されたりもしているわけです。非常にわかりやすい例として、ジャコモ・バッラの『つながれた犬のダイナミズム』という絵があげられます。動いている瞬間のポジションを一枚の絵に描いたもので、未来派の画家です。アニメーションというのは、一枚一枚の絵を積み重ねることで時間を作り出すことができるわけです。

アニメーションの作り方というのは千差万別なわけですが、世の中の多くのアニメーションというのは、動きを作り出そう、ビジュアルをどうにかしよう、というよりは、物語を語るというのに重点が置かれている気がします。キャラクターをつくりあげてそのキャラクターに動きをつける、そういうことがアニメーションの一つの流れとしてあります。アニメーターはそのなかで、キーの動画のテクニックを訓練させられます。人物を描いてみると、人間というのは一歩動くだけでも、非常にたくさんの部分が動くわけで、重心の移動も非常に複雑です。非常に聞き飽きた言い方ですけれども、歩きをうまく描くことができれば、アニメーターとして一人前だと言われます。

ただ、僕自身、そして今日紹介しているフィルムもそうなんですけど、物語に付属して動きがついてくるというか、動くことが物語や芝居の説明だったりするというものというのはあまり面白いものではないんじゃないかと僕は感じているわけです。ここでライアン・ラーキンの『ウォーキング』という非常に有名な作品をみていただきますけれども、動きしか描いていない映画ではあるのですが、そこでの造形的な遊びは特筆すべきもので、作家が楽しんでいるかを感じとれるフィルムだと思います。

Ryan Larkin Walking(1969)© National Film Board of Canada

DVD情報はこちら

物語とかロジックに縛られない非常に自由な動き、日常的に感じている人々や街の感覚、そういったものを遊び心を交えて、創造的に綴っていったフィルムであることがわかると思います。

次にイシュ・パテルの『死後の世界』というフィルムを観ていただきます。イシュ・パテルに関しては、技術的にも非常に面白いものを使っています。粘土を敷き詰めて、下からライトを当てて絵を描いていくという手法で作られています。

イシュ・パテル『死後の世界』(1978)© National Film Board of Canada

DVD情報はこちら

絵画とアニメーションということで、どうしても大きく歴史を振り返ることから初めて、アニメーションフィルムに関しても非常にクラシックなセレクションになってしまっているのですが、最後に三本、現代的なフィルムを観て、締めくくりにしたいと思います。

その前に『死後の世界』についてもう少し触れます。メタモルフォーゼ、非常に自由な形の変容の面白さがこの映画にはありました。死後の世界を描いたということになっていますけど、シュルレアリスムが好んで描いた夢の世界だとか、われわれの観念の世界だったり見えない世界、想像の世界、それは現実的な重力にも形にも大きさにも縛られない、非常に自由なものがあります。そういったものが、今観ていただいたアニメーションフィルムのなかで、人間の想像力の豊かさにつながっていくものじゃないかなと感じます。

次に、イゴール・コヴァリョフの『アンドレイ・スヴィスローツキー』という作品を、これは抜粋で観ていただきます。

イーゴリ・コワーリョフ『アンドレイ・スヴィスローツキー』(1991)

DVD「パイロット・スタジオ アニメセレクション」から 発売元: IVC 税込 4935円

DVD情報はこちら

彼は、一見物語のかたちを借りているようですが、タイミングだとか非現実な動き、象徴性を用いて、感覚の世界、見えない現実のつながりや関係性というものを捉えていくというフィルムを作っています。

次に、ウェンディ・ティルビーとアマンダ・フォービスの『ある一日のはじまり』というフィルムを全編観ていただきます。こちらも、非常に現代的な人々のささやかで気がかりなことを、キャラクター化された動物を通して描いている作品です。

ウェンディー・ティルビー&アマンダ・フォービス『ある一日のはじまり』(1999)DVD「国際アートアニメーションインデックス〜広島国際アニメーションフェスティバル傑作選 vol.5」収録 販売:クリエイティヴ・コア

DVD情報はこちら

だいぶ時間も押してしまって申し訳ないです。あと一本観て終わりにしたいと思います。ジョルジュ・シュヴィツゲーベルの『技』というフィルムです。四時間近くなってしまいましたが、なかなかそれだけでアニメーションと絵画についての関係性をすべて俯瞰するところまでは行き着きませんでしたけれども、絵画とアニメーションの違いについてはまた明日も引き続きやりたいと思っています。

Georges Schwizgebel, Jeu(2006)© National Film Board of Canada

DVD情報はこちら(『技』は未収録)

シュヴィツゲーベルは、アニメーションの奇妙な動きや空間の変化を、一枚一枚の絵を動画でつなげるという発想から作っているんですね。まさに、アニメーションを作ることで生み出されるものであり、造形的な面白さをもっています。

絵画とアニメーションの関係性については、この枠に収まりきらない大変な可能性があるわけですけれども、明日、オリヴィアとここでそれについて触れたいと思います。

>二日目「オリヴィア・モーレイ=バリッソン&山村浩二」 >前編

○DVD情報

アレクサンドル・アレクセイエフ作品集[Amazon](『展覧会の絵』収録)

NFB傑作選 イシュ・パテル+キャロライン・リーフ+ジャック・ドゥルーアン作品集[Amazon](ドゥルーアン『心象風景』、リーフ『ストリート』、パテル『死後の世界』収録)

ユーリ・ノルシュテイン作品集[Amazon](『ケルジェネツの戦い』収録)

上海美術電影作品集vol.1[Amazon](盛特偉『牧笛』収録)

アレクサンドル・ペトロフ作品集[Amazon](『雌牛』収録)

フレデリック・バック傑作選[Amazon](『大いなる河の流れ』収録)

ノーマン・マクラレン作品コレクション[Amazon](『色彩幻想 過去のつまらぬ気がかり』収録)

>Ryan (Special Edition)[Amazon] (ライアン・ラーキン『ウォーキング』収録)

パイロット・スタジオ・アニメセレクション[Amazon](イーゴリ・コワリョーフ『アンドレイ・スヴィスローツキー』収録)

国際アートアニメーションインデックス 広島国際アニメーションフェスティバル傑作選DVD VOL.5[Amazon](ウェンディー・ティルビー&アマンダ・フォービス『ある一日のはじまり』収録)

ジョルジュ・シュヴィツゲーベル作品集[Amazon](『技』は未収録)